Un ami me disait en mars dernier « bientôt tu célébreras ton sixième anniversaire à la retraite ! ». A l’approche de cette échéance, je considérais avec lui ce que j’y avais gagné et ce que j’y vais perdu. Côté gain, plus de temps libre (sans aller-retour en train, en bus ou en voiture) et complétement débarrassé de la part de corvées que comportait mon travail au bureau des relations internationales ainsi que de la pénible situation d’un département où j’avais fortement investi dans le Plan Bologne… J’arrive même pas à imaginer ce qu’aurait pu être mon accablement si j’avais été happé par la crise sanitaire ! J’ai pris ma retraite comme on prend des vacances pour longtemps. Côté dégâts, tout d’abord la pensée déprimante que le départ à la retraite est quand même un grand pas dans la direction de la fin du spectacle qu’est toute vie. Ensuite la (fausse) perspective de la précarité financière. Enfin la perte des avantages dont je disposais : excellents biblis, salles et installations idéales pour des groupes réduits, et surtout le contact, le travail – avec l’amitié qui va avec – en commun avec les collègues francophones de nos trois Campus, toutes choses dont j’ai dû me passer au fond de ma brousse frontalière ou de mon l’exil doré bordelais. Ce que j’ai surtout regretté, c’est de ne plus pouvoir travailler avec ces enseignants-chercheurs, toute spécialité confondue, qui vivaient une véritable passion partagée pour l’enseignement en français, vraiment un outil épatant avec lequel j’aurai œuvré presque dix ans comme coordinateur de base, à créer et à retoucher des stages pratiques, des formations. C’est une des choses qui m’a le plus manqué… Sinon, j’ouvre une de mes nombreuses bibles et je tombe sur : « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais » Genèse, 8, 22. Halte à la nostalgie, passons donc à la libération idéologique ! "Después de tanto todo para nada..." écrivait José Hierro[1], « tout ça pour ça ! » et justement ÇA fait toujours réfléchir. Au final, certains sont des êtres religieux, il faut simplement adapter la divinité selon l’air du temps. Le Marx barbu faisait un Bon Dieu plutôt réussi et Lénine un prophète fort présentable. Mieux que le christianisme il promettait non la félicité dans un autre monde mais pour demain. Un demain certes plus tangible et moins éloigné en apparence que le Paradis chrétien mais toujours repoussé tout de même à des lendemains chantants qui ne sont jamais arrivés...

***

Toute l’après-midi à regarder des photos de la réaction au soulèvement militaire et populaire de juillet 1936. Populaire car il y a eu aussi « du peuple » du côté des rebelles n’en déplaise à certains « historiens ». Les gens paisibles, quand on les force à se battre, ils tuent ; voir les exemples des Vendéens : s’il faut se battre, ce sera à mort. Attaqué par qui veut votre peau, vous répliquez avec le maximum d’énergie possible au lieu de tenter de raisonner l’ennemi. L’ennemi simplement désarmé reviendra. Notre actualité à couteaux tirés en est la meilleure preuve. Sur ces photos, beaucoup de révolutionnaires de légende ressemblent plus à une bande de trimards pilleurs, sans aucune dignité. Difficile d’y voir des gens sérieux ni même en colère mais des bouffons excités. Entre parenthèses, je sais qu’il y a eu pas mal de sages au milieu des fous implorant leurs congénères d’arrêter de tuer au petit bonheur, d’arrêter de détruire les infrastructures vitales du pays ou de vandaliser le patrimoine, de ne pas se laisser manipuler par les démagogues et les assassins… Cette minorité de pauvres gars lucides ayant un cerveau fonctionnel avait bien compris qu’il n’est dans l’intérêt de personne de détruire les fondements même de ce qui constitue la prospérité de n’importe quel pays. Et même si ces fondements sont entre les mains de gens qu’on n’aime pas, on n’as pas pour autant intérêt de les saccager. On détruit, dans le meilleur des cas on procède à un transfert de propriété mais on tente de garder intact ce qui constitue la base de la vie commune, de la prospérité, de la culture d’une nation et qui permet a minima de nourrir les gens. On préférait allégrement de doses de plus en plus fortes de nihilisme suicidaire et ravageur. Tout casser, tout détruire puis pleurer sur sa misère. Aucune conscience, juste de la violence. Il est donc urgent de faire avaler la pilule, surtout aux plus jeunes, de la « mémoire démocratique ». Quatre-vingt-cinq ans après l’horrible tragédie dans laquelle leurs formations politiques y sont pour quelque chose, les braves gens de la coalition sanchiste ont peur à raison : leur barbarie au pouvoir ne sera pas éternelle, même si elle de beaux jours devant elle. Je ne sais pas comment on s’en sortira, de ce bourbier. Toute parole sensée est stigmatisée. Chaque jour, leurs médias fidèles déversent sur l’opinion publique des tonnes de haine et de bêtise qui n’ont pour mission que de cacher leur incompétence dans tous les domaines, du prix scandaleux de l´électricité aux grotesques va-et-vient devant la pandémie… Rien à y faire. Ô chagrin, ô pitié. Après l'orage effroyable, que de jugements, ici, que de justifications, là. Alexandre Zinoviev (dont je lisais jeune Un héros de notre jeunesse : le héros, c’était Staline...) écrit à propos de l'époque stalinienne : « Comprendre ne signifie pas justifier. On peut comprendre sans justifier. On peut justifier sans comprendre. La justification est un phénomène d'ordre moral, la compréhension d'ordre gnoséologique. Si l'on s'en tient au point de vue de la compréhension, les causes du présent résident dans le passé. Si l'on cherche à justifier ou juger, il n'existe aucun lien avec le présent. (...) On ne peut pas juger le passé en se référant au présent. » On ne peut pas davantage juger ou justifier le présent en se référant au passé. Examiner l'histoire en se cantonnant dans les catégories de la justification ou du jugement, signifie s'ôter toute possibilité de comprendre.

***

Quand le socialisme prend le pouvoir, il

consomme l’épargne productive pour redistribuer les richesses. Il commence

surtout par ses proches et par la nomenklatura des différentes tribus qui l’aident

à conserver ce pouvoir. Une fois qu’il a consommé le capital dont il a hérité,

la production s’effondre et la pauvreté se répand. A ce moment-là, il ne reste

plus que la propagande : « C’est la faute à la droite, aux Américains, aux

investissements spéculatifs, aux riches en vrac, au fascisme, etc. »

***

L'aspect contemporain offert par la gauche

culturelle n'a peut-être jamais été aussi pathétique. Sérieusement amochée par

les coups de la réalité, elle entend désormais se venger, retardant et

atténuant par des subventions publiques la confrontation de l'individu avec les

clauses inexorables que la réalité finira par lui appliquer. Notre gouvernement

sanchiste est le seul en Occident avec des ministres communistes qui ne

s'excusent pas de l'être mais qui vous font vous excuser parce que vous ne

l’êtes pas. On devrait lire au plus vite le livre de Sergio Campos Cacho, En el muro de Berlín. La ciudad

secuestrada (1961-1989), avec cette idée tragique qu’avec une bonne

quantité de gravats de la démolition de ce mur berlinois nos ministres

socialo-communistes construisent un "projet de pays" depuis le palais

de La Moncloa sous les auspices de M. Sanschaise, juste un gandin, une

espèce de patron de salon de coiffure, un marchand de chaussures de luxe, un

chef de rayon mais surtout pas un chef de gouvernement. Le moment venu,

sera-t-il réélu ? Vu ce qui s’est passé sous Zapatero, ce ne serait pas

étonnant du tout. L’histoire n'est pas celle des hommes doués de raisons mais

celle de leurs passions et dans une élection de ce type, le monstre médiatique

connaît son affaire. Mieux que ça. On bombarde sans fatigue l’opinion publique

avec le gros calibre des bonnes intentions, loin de toute association de

celles-ci avec un quelconque résultat tangible. Procédé que Claudel a appelé l'argumentation

rotative qui, comme un chien à la poursuite de sa queue, tourne autour de

l'argument avant de la mordre. Tourner, mordre, se relancer dans sa rotation...

Et notre président a démontré ses capacités de ne jamais s'arrêter.

***

Les critiques au conseil municipal qui font rage là où j’habite, à part tout ce qui touche de près ou de loin à la pandémie, peuvent être regroupées sous trois grandes rubriques : la saleté, l’enlaidissement provoqué par les crottes de chiens un peu partout et les entraves de toute sorte à la libre circulation des piétons sur les trottoirs : des planches à roulettes, des vélos, des motos, des trottinettes … Dans la plus totale confusion, l’espace urbain devient chaque jour une espèce de jungle parcourue par un catalogue toujours renouvelé de vandales et des hooligans suivant leur propre voie. La malpropreté est une question récurrente depuis des années : des poubelles vides au milieu de monceaux de papiers gras sales, de plastique, de bouteilles et de cannettes. Enfermée dans un stupéfiant déni de réalité, la municipalité se contente de faire appel au « civisme », dans la novlangue dont elles usent et abusent toutes au nom d’un paradis sur terre qu’on a du mal à toucher du doigt.

***

La mejor forma de conseguir una cruzada en favor de una buena causa es prometer a la gente que tendrán la oportunidad de maltratar a alguien. Ser capaces de destruir con buena conciencia, poder comportarse mal y llamarle "justa indignación" a tu mal comportamiento, éste es el colmo del lujo psicológico, el más delicioso regalo moral.

Aldoux Huxley, Los escándalos de Crome

***

|

Michel Houellebecq écrit à propos des féministes dans Extension du domaine de la lutte : « Les féministes, grossièrement agressives, prétentieuses et stupides, anéantissent définitivement chez leurs soi-disant « sœurs » toute aptitude à l’amour, aussi bien mental que physique ; elles se comportent en fait en véritables ennemis de l’humanité. Impitoyable école d’égoïsme, le féminisme contemporain s’attaque avec le plus grand cynisme à de braves filles un peu paumées pour les transformer en d’ignobles pétasses d’un égocentrisme délirant, qui ne peuvent plus susciter qu’un légitime dégoût. Il ne faut accorder aucune confiance, en aucun cas, à une femme passée entre les mains des féministes. Mesquinerie, égoïsme, sottise, arrogance, absence complète de sens moral, incapacité chronique d’aimer : voilà le portrait exhaustif d’une femme féministe. »

***

Ville idéale :

nulle célébrité n’y est née, n’y a vécu, n’y est morte.

***

Tolède en fête, en juin, malgré les virus et d’autres empoisonnements plus dangereuses encore. « Ces processions, outre leur spécificité liturgique, avaient toutes pour fonction de marquer l’emprise spatio-temporelle de l’Église sur le village. Il s’agissait de frapper les imaginations, d’impressionner les yeux et les cœurs. Il s’agissait également de s’assurer non pas seulement le magistère du vrai mais aussi le monopole du beau, d’offrir aux petites gens un cadre esthétique à leur expérience sensible du sacré. La plus spectaculaire d’entre toutes était, sans conteste, la procession de la Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement qui, comme jadis les acclamations carolingiennes, proclamait à travers ses cantiques chantés alternativement par les voix d’hommes et les voix de femmes le triomphe du Christ-roi : « Parle, commande, règne / Nous sommes tous à toi/ Jésus étend ton règne/ De l’univers soit roi. » Porté par le curé ou le recteur, l’ostensoir abritant la sainte hostie scintillait sous le dais, suscitant sur son passage signes de croix et génuflexions. À mesure que le cortège avançait entre les façades pavoisées de tapisseries et les fenêtres enguirlandées de fleurs, un prêtre bénissait chaque maison. Les jeunes filles vêtues de blanc, la cordelette d’un corbillon passée au cou, jetaient des pétales de rose sur les trottoirs, les communiants et les communiantes brandissaient les bannières sur lesquelles les mères, de génération en génération, s’étaient affairées à coudre l’étamine, les écoliers défilaient sur deux rangs, encadrés par leurs maîtres et, fermant la marche, juste avant la fanfare, les enfants de Marie foulaient aux pieds les rues recouvertes d’un tapis de sciure teinte de différentes couleurs. Miracle de la fête qui ignorait les inégalités sociales, brassait les villageois de toutes conditions, modifiait les dispositions psychologiques et morales de tous ceux qui, même modestement, en étaient, ce jour-là, les acteurs. »

Patrick Buisson, La fin d’un monde

***

Nikolaï Chtchiolokov (ministre de l'Intérieur sous Breznev, adversaire

de Iouri Andropov, chef du KGB) essayait d’inculquer à ses camarades cette

vérité : « On ne doit pas châtier ses ennemis, mais les étouffer en les

embrassant ». Source intellectuelle hypothétique du sanchisme décidant

la grâce et le pardon des suprémacistes catalans ?

***

De plus, toute la propagande droit-de-l’hommiste, y compris sur les droits des LGBT et d’autres lettres majuscules de l’alphabet qui échappent à ma perspicacité, de la part des pires marchands d’armes au monde permet de renforcer le discours sur la supériorité morale de l’Occident face à la Russie, l’Iran, le monde musulman en général, ou même la Hongrie. Et par là même, de vendre plus d’armes pour défendre nos valeurs. On ne sait jamais ce qui est le plus étonnant : le cynisme de la bourgeoisie ou les illusions des intellectuels « de gauche » qui la renforcent en prétendant la combattre. Dans le Manifeste, Marx et Engels annonçaient parfaitement la conversion de la bourgeoisie aux droits des LGBT, au féminisme, à l’antiracisme etc. : « La bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle éminemment révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l’homme féodal à ses “supérieurs naturels”, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d’autre lien, entre l’homme et l’homme, que le froid intérêt, les dures exigences du “paiement au comptant”. Elle a noyé les frissons sacrés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange ; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l’unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l’exploitation que masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu’on considérait avec un saint respect. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites à n’être que de simples rapports d’argent. »

***

« La rencontre d’un homme, quel qu’il soit, avec le communisme, se fait en deux tours. Au premier tour, c’est presque toujours le communisme qui gagne ; telle une bête féroce, il se jette sur vous et vous fait tomber. Mais s’il y a un second tour, c’est presque toujours le communisme qui perd. L’homme a ouvert les yeux et il comprend qu’il s’est incliné devant le mensonge. Et il est vacciné pour toujours. » Soljenitsyne, Interview au magazine Le Point, Zurich, décembre 1975

***

« D’instinct et sans pouvoir encore le théoriser, je perçois la culture rock et la mythologie du rebelle qui l’accompagne à travers la figure d’un James Dean comme une entreprise d’abrutissement collectif, ou plus exactement de captation et de détournement de l’énergie vitale propre à la jeunesse. Et c’est bien là l’objectif : convertir la rage improductive de l’adolescent œdipien en une “attitude” directement exploitable par le marché et, ruse suprême, faire en sorte que les jeunes vivent leur soumission au nouvel ordre marchand non comme une aliénation mais au contraire comme la modalité socialement la plus valorisante d’une “révolte” sans concession. Cette lobotomisation via la sous-culture américaine me répugne. »

Patrick Buisson,

interviewé dans L’Express du 27 mai

2021.

***

« Au cours de l’hiver 1974, la « tribu instruite » d’Union soviétique aurait été épouvantée si elle avait aperçu son reflet dans le miroir de l’histoire, dont l’impassible surface aurait offert des images déformées par la crispation, des visages tordus par la rage, des yeux aveuglés de haine, des âmes dévorées par l’envie la plus noire. L’oreille la plus blasée aurait été assourdie par les injures grossières, souillée par les insultes. L’affaire Soljenitsyne avait révélé une telle dépravation de l’agit-prop soviétique qu’il ne pouvait en résulter que dégénérescence et destruction. Le cas Soljenitsyne révélait un tel degré de décadence chez l’intelligentsia officielle (capable, à la demande, de stigmatiser et de clouer au pilori tous ceux que le pouvoir désignait) que son existence même avait perdu tout son sens au regard de l’histoire. Que devait ressentir le lecteur crédule si les plus célèbres artistes de son pays – sculpteurs, compositeurs, réalisateurs, acteurs – prenaient part au mensonge collectif par le truchement des journaux, de la radio et de la télévision ? Si les publications rivalisaient d’invention dans le dénigrement et la calomnie, et se présentaient comme la résistance au « vlassovien de la littérature » ? Si, du haut des tribunes du Parti, les conférenciers bien entraînés distordaient en tous sens le nom abhorré, en en permutant les lettres pour dévoiler quelque scandaleux mystère ? Et ceux-là mêmes qui avaient un jour piétiné des hommes parce qu’on leur en avait donné l’ordre étaient prêts aujourd’hui à en écraser d’autres. Tous ceux qu’on leur désignerait. Mais dans l’intérêt de qui faisait-on cela ? Du pays ? de l’État ? du peuple ? Le génie se mettant au service de la scélératesse favorise la vilenie : « Nous croyions qu’il existait un niveau de génie incompatible avec la bassesse. Nous pensions qu’il existait des sommets lumineux de l’esprit humain où il n’y avait pas place pour les actes mesquins, intéressés et lâches. À quoi pourrons-nous croire maintenant ? … Vous vous êtes trahi, vous avez trahi la Science ».

Lioudmila Saraskina, Alexandre Soljénitsyne

***

Quand la révolution était considérée comme

une bonne chose, l’aurore qui s’était levée à l’Est, la participation

des Juifs à la révolution n’était pas occultée, au contraire, on la soulignait

avec orgueil. Maintenant que la révolution s’est réduite au Goulag et que ses

conséquences s’apparentent à la barbarie, le fait de rappeler la

participation de Juifs est qualifié d’antisémitisme. Note glissée sous

une pile de dossiers au cours de la lecture du livre de Yuri Slezkine, Le

siècle juif

***

« Quant à la Résistance, dont Radio-Londres était le porte-parole, et, dirions-nous aujourd'hui, le publicitaire, la France profonde, complètement installée dans l'Occupation en attendant que « ça passe », ne se souciait que comme d'une guigne vague. Elle s'en moquait, la France profonde, dans sa majorité immense, de la Résistance. Elle s'en tapait, elle s'en foutait, elle s'en branlait et tout un dictionnaire d'argot ne suffirai pas à nommer son indifférence. D'ail leurs, jusqu'en 1944, il fallait, pour détecter ses nappes, de bonnes baguettes de sourcier même si le mythe, bricolé d'abord par de Gaulle et les communistes et ensuite par « quarante millions de pétainistes » (comme dit Amouroux) précipitamment reconvertis en héros, clame, maintenant depuis plus de quarante ans, le contraire. Il y eut < des » résistants de grand courage et de pur héroïsme, mais la France, mille regrets mais ce fut ainsi, ne résista pas et c'est, mille regrets encore, le moins qu'on puisse dire. Que de maquis », par exemple, furent peuplés non par le patriotisme et la volonté farouche de se battre contre l'ennemi mais par le refus du STO (Service de Travail Obligatoire) en Allemagne, où la crainte était grande de souffrir de maigres pitances, de froids, d'isolements et de bombardements et d'y subir, en somme, le sort de "nos chers prisonniers" sur lesquels toute la propagande de Vichy, relayant en cela le sentiment naturel de tous les Français, invitait à s'apitoyer. Combien de mes aînés vis-je partir au maquis - c'est-à-dire trouver asile dans des fermes de la Montagne Noire - en s'écriant : « J'ai décidé de me battre, et de vaincre ou de mourir face aux Allemands. Enfin, l'heure est venue ! » ? Aucun.- Tu pars en Allemagne ? - T'es malade, non ? Tu crois que je vais aller faire le con là-bas ? Je file au maquis. Aucun n'allait se battre. Tous filaient se planquer. Ce n'était pas un engagement mais bel et bien une fuite. Ils se conduisaient, en vérité, comme leurs aînés de 1940 mais, cette fois, au lieu de détaler en panique devant l'Allemand victorieux, ils couraient se cacher en attendant - là fut l'alibi de 1944 et la dorure patriotique de leur choix défaite. Par quel impossible miracle la France de 1940 vaincue et, en son organisme débilité méritant de l'être - puisqu'elle le fut! -, effondrée avant de combattre, ricanant (« les gueules de vaches ») devant son armée et ne l'applaudissant que lors des revues du 14-Juillet à cause des couleurs et du spectacle, comment cette France profonde aurait-elle pu, miraculeuse ment, se retrouver brûlée par un patriotisme la jetant en masse, comme en 1914, vers les brasiers du sacrifice ? Vit-on jamais un corniaud battu et, en son honteux secret, content d'avoir été si vite rossé (« Ouf ! la guerre est finie! ») sans qu'aucune de ses blessures soit mortelle, se métamorphoser promptement en dogue ? Il ne faut pas juger et condamner. Il faut comprendre. Il faut laisser remonter à sa mémoire mille détails, essayer de retrouver le mouvant, l'incertain, le quotidien, ne rien figer sous les lumières projetées ensuite sur cette époque et n'éclairant ceci qu'afin de juger et cela qu'afin d'exorciser, ne rien solidifier, se souvenir que les Français de ce temps n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, que le monde alentour, les mœurs, les travaux et les jours, les codes, les « consensus », les « tabous », les rites, les conforts, les espoirs, les formes, les langages, les rapports sociaux» (etc.) n'étaient pas les mêmes ; que les Français de l'Occupation n'avaient pas le même passé que ceux qui, après la guerre, en brusque et immédiate amnésie, furent leurs juges ou, plus tard, leurs fils accusateurs. »

---

[Sartre] ne lisait pas. Il pêchait des phrases afin de bâtir sa thèse dont il possédait les blocs qu'il scellait les uns aux autres avec le ciment des citations. Ayant décidé que ses adversaires étaient des jean-foutre tapis dans les pénombres de la mystique où ils martyrisaient la Raison, il ne lui restait plus, à partir des pièces à conviction, qu'à prononcer un réquisitoire implacable. J'ai observé, plus tard, chez d'autres, combien est efficace cette méthode. Sartre, par exemple - qui lui non plus ne lisait pas mais pêchait aussi, avec cette virtuosité que Normale-Sup donne en prime à ses anciens élèves -, était capable de prouver n'importe quelle thèse. Le procédé était simple : comme, de cette thèse, il avait, quant à sa vérité ou à son erreur, une idée a priori, il lui suffisait de plonger la main dans un panier à citations et d'en saupoudrer (sucre s'il était avocat, sel s'il était procureur) le raisonnement. La méthode vaut également quand on rédige une biographie. Avec les « citations » habilement triées d'une vie, X sera un saint ou un monstre. On peut aller plus loin encore et c'est l'histoire elle-même qui bégaiera tout ce que vous voudrez. Voulez-vous, par exemple, d'une « Commune » ramassis d'ivrognes et de canailles ? Voici... Mais une « Commune » phalange de héros serait selon vos désirs ? Voilà... Chez les marchands fripiers de l'histoire, tous les vêtements sont réversibles. Au client de choisir.

---

« Mon père votait socialiste. Après

la guerre 39-45, il vota tantôt socialiste, tantôt communiste puis, dans les

années 60 et à partir du retour de De Gaulle, je devins le conseiller

électoral, très écouté, de mes parents. A la ville, au village, j'entendais,

enfant, des propos « politiques » et j'ai acquis ainsi une expérience que je

communique ici volontiers aux politiciens s'ils veulent, en démocratie, réussir

électorale ment. 1) Il faut désigner l'adversaire et ne lui faire aucun cadeau

car le peuple est simple et a besoin d'idées et de sentiments blancs ou noirs.

Si on lui demande de s'aventurer dans le gris, il est perdu. Lorsque les

politiciens déclarent : Les Français sont adultes et... », ils mentent de

sang-froid et savent pertinemment qu'un peuple n'est jamais « adulte et réagit

en fonction de passions (et d'intérêts) et non de raisons claires (et de

sacrifices, dévouements, abnégations, etc.). Si les peuples étaient adultes,

cela, depuis des milliers d'années, ne serait pas passé inaperçu. 2) Il faut

toujours faire des promesses. Démagogiques ? Oui, si c'est nécessaire. Sans le

carburant Promesses, le moteur populaire ne tourne pas. La religion dispensant

celles qui sont divines (immortalité, etc.), la politique se doit de fournir

celles qui sont terrestres. Oui mais si ces promesses ne sont pas ensuite

tenues ? Aucune importance. Primo, vous êtes au pouvoir ; secundo, vous n'avez

qu'à promettre toujours mais autre chose. La seule différence entre les années

du premier demi-siècle et celles que nous vivons consiste en ceci : nous ne

sommes pas immergés dans le même temps si bien qu'en ce qui concerne les

promesses, il faut aujourd'hui les multiplier à toute vitesse et, au fur et à

mesure qu'elles se déflorent, en fabriquer de nouvelles sur le même rythme

échevelé. Mon grand-père, par exemple, espérait qu'un jour il toucherait « la

retraite des vieux ». C'était pour lui la terre promise, le paradis enfin... Il

mourut à la tâche sans avoir cueilli des fruits qu'il croyait d'or et vers lesquels

il avança la main pendant de si longues années. La loi, de son vivant, ne fut

pas votée et il mourut, houe à la main, dans une vigne, à soixante-dix ans, le

corps noué par le travail et la peau tannée par les froids, les pluies, les

vents et les soleils. Les os qui criaient le matin, au lever, les reins écrasés

et cassés, le soir, par la fatigue, les traits burinés sous la vieille

casquette, les mains, si sèches, si fortes, qu'elles auraient pu broyer mes

menottes d'enfant, le regard las, la parole rare. Et dur, si dur à la peine. Et

fidèle à son travail, à son outil, à sa terre, et capable de faucher ou de

bêcher, du lever au coucher du soleil, sans qu'un maître ait besoin d'exercer

une surveillance. Le dieu adoré : le Travail. La première vertu : le Travail.

Et le respect de soi et la considération des autres par le Travail obtenus. «

C'est un travailleur ! » Suprême éloge. C'est un feignant ! », suprême blâme.

Ce qui aujourd'hui peut paraître le plus extraordinaire si l'on n'a pas connu

ce milieu » » et si l'on est, ainsi, incapable d'en revivre les rythmes et d'en

imaginer « l'éthique » (la weltanschauung...), c'est la patience dans le

travail. »

---

« Et Don Ernesto apparaissait, de

plaza en plaza, relique barbue et toujours smiling - il se retenait presque

pour ne pas faire le V churchillien à ses admirateurs dans les bagages

d'Ordoñez, accompagné de son épouse aux cheveux blancs à reflets bleus et au

sourire américain. Et Don Ernesto s'asseyait, exhibé, au côté de l'épouse

papotant intarissablement et à qui jamais il ne disait : « Ferme ta gueule

insupportable d'Américaine touriste, occupe-toi de tes oignons, sinon, fous le

camp d'ici. C'est pas ta place, sale emmerdeuse ! » Mais non, le grand homme,

le tueur de lions, le libérateur de Paris, le pêcheur d'espadons, le macho

barbu écoutait sa mémère avec cette terreur enfantine qui tremble dans le

regard des hommes américains devant leurs gorgones. J'étais atterré. Déjà, Mort

dans l'après-midi n'avait jamais soulevé mon enthousiasme et la navrante

espagnolade de Pour qui sonne le glas, sommet d'imbécillité encore plus

grotesquement espagnolante que l'Espoir de Malraux, m'avait évidemment

convaincu que l'Américain Hemingway avait compris, pénétré et vécu l'Espagne à

peu près comme moi les rites et mystères du Vaudou. Très vite, m'étaient

apparus les trucs, les pittoresques bêtifiants, les recettes pour touristes

aseptisés et, nulle, la sensibilité Reader's Digest, tapée à la machine, payée

au mot, trafiquée comme un scénario avec sang, volupté et mort et nulle,

inculte, air-conditionnée, américaine en un mot, et abyssalement nulle la

sensibilité à l'Espagne vraie et profonde. Une fois de plus, je découvrais

l'imposture d'un homme se servant de l'écriture pour ériger sa statue en

régule. »

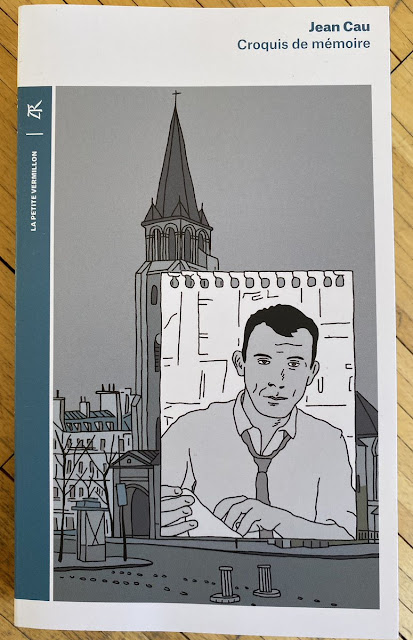

Jean Cau, Croquis de mémoire

***

« ... quand on a quinze ans on doit pouvoir voler comme avec des ailes d'ange. » Jean Giono

***

« L’entreprise sartrienne de dégradation obstinée de ceux dont il parlait (Baudelaire, Tintoret, Mallarmé, Flaubert, etc.) m’a presque tout de suite, et pour toujours, dégoûté de son œuvre. Ce grand encenseur du monde (entendons-nous : du monde tel que son progressisme le voulait), ce grand bénisseur fut aussi, et logiquement, un haïsseur de l’Histoire. De l’Histoire, c’est-à-dire de l’immoralité plurimillénaire. Auteur politically correct par excellence (c’est pour ça, bien entendu, que la connaissance américaine de la littérature française moderne s’arrête à lui et à Beauvoir), jugeur universel, procureur multi-lames, vertuiste de la plus détestable espèce, prince des cabotins du cordicolisme le plus militant, Sartre laisse une œuvre exceptionnelle en ce sens que, pour la première fois depuis la fin de la grande littérature religieuse, l’appréciation morale (accompagnée bien sûr de la médisance la plus pointilleuse) y domine tout : à côté de lui, Mauriac ou Bernanos ont l’air d’espiègles mécréants. Sartre gratte le passé comme s’il s’agissait de sa propre plaie. Sur fond de prédication (« La littérature doit se rendre compte qu’elle existe dans un monde où les enfants meurent de faim », etc.), sa méchanceté moralisante annonce l’avenir. Dans ses calomnies, dans ses ragots dégoûtants (Flaubert s’est conduit comme un salaud au moment de la Commune, Tintoret n’était qu’une sorte d’épicier frénétique, Céline s’est fait payer par les nazis, Dieu n’est pas un artiste, Baudelaire est un petit-bourgeois cedipien et réac tionnaire, etc.), tout l’esprit de clocher, toute la calomnie automatique qui va sourdre, comme naturellement, des millions de consciences du village global mac-luhanien, sont déjà contenus. Le Spectacle avait besoin de son Corbeau, la littérature de l’ère spectaculaire avait besoin de son Ubu philanthrope. La seconde moitié de ce siècle, époque où la dictature du Bien (confor misme, mesquinerie, surveillance, jugement moral) a commencé à s’épanouir sans retour, l’a reconnu comme son maître. Sartre, pseudo-dénonciateur du Spectacle, en est l’un des anges tutélaires injustement méconnu. »

Philippe Muray, Ultima necat IV

[1]

Auteur du poème Vida dont voici la dernière strophe : Qué más da que la

nada fuera nada / Si más nada será después de todo / Después de tanto todo para

nada... Que le néant n’ait été que

néant, cela ne change rien / Car ce néant ne sera que plus profond en fin de

compte / Pour aboutir à néant après tant de choses.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire